傷後熱敷的應用與生理機制

熱敷是良藥還是錯藥?

「受傷了熱敷一下比較快好」這樣的觀念在運動現場與日常生活中極其普遍。但實際上,熱療的效果並不只是感覺上的舒適,而是高度依賴時機與生理條件的介入手段。若在組織正處於發炎或免疫活躍階段時進行熱敷,不僅無法促進修復,反而可能擾亂細胞修復節奏、加重水腫、延長康復時間。

熱療(如熱敷、泡澡、熱水浸泡)屬於一種物理性深層刺激,其作用不只是讓皮膚溫暖,而是能引發包括血流變化、細胞訊號傳遞、蛋白質調控、抗氧化反應等生理連鎖機制。

這些作用只有在「身體進入修復節奏」的條件下才可能發揮正向效果。若在錯誤時間介入,可能反而導致細胞壓力加劇、自由基累積、粒線體功能下降等惡性反應。因此我們必須從分子生物學與組織修復科學角度重新理解熱療。

傷後熱敷應用大綱

目錄

傷後發炎期的生理反應:免疫、液體滲出與水腫形成

受傷後組織首先進入急性發炎期(Acute Inflammatory Phase),這是修復過程中的必要階段。此時會發生下列生理事件:

組織損傷 → 血管反應:局部微血管在受傷後釋放出發炎介質(如組織胺 Histamine、前列腺素 Prostaglandins、血小板活化因子 PAF),導致血管擴張與通透性上升。

血漿與免疫細胞外滲:血漿中的液體與蛋白質(如白蛋白 Albumin)滲出至組織間隙,造成水腫;同時吸引嗜中性球(Neutrophils)與巨噬細胞(Macrophages)進入現場進行病原吞噬與組織清除。

細胞激素釋放:這些免疫細胞會釋放腫瘤壞死因子(TNF-α)、白細胞介素-1(IL-1)、白細胞介素-6(IL-6),這些激素有助於標示壞死細胞與招募更多修復細胞,但同時也會造成痛覺、熱感與腫脹感。

整體來說,這個階段的水腫並非單純液體堆積,而是富含修復成分的組織液,具有生理必要性,但若水腫過度或滯留時間過長,將抑制氧氣交換與細胞再生。因此,早期的目標應是控制水腫、支持免疫清除,而非刺激血流。

熱敷迷思解析:為何錯誤時機會拖慢修復?

熱敷會透過熱刺激引發血管擴張(Vasodilation),使皮膚與深層組織血流增加。這在組織進入修復階段後可以提高氧氣與營養供應,但若在發炎期使用,將導致:

-

液體外滲加劇:擴張的微血管滲透性更高,使更多血漿與發炎因子流入間質,造成水腫惡化。

-

自由基過量(ROS過多):在熱刺激下,代謝活動上升會增加活性氧物種(Reactive Oxygen Species, ROS),包括超氧陰離子(O₂⁻)、過氧化氫(H₂O₂)與氫氧自由基(OH•)。過量的 ROS 將攻擊DNA與細胞膜,引發細胞凋亡。

-

粒線體功能下降:粒線體作為細胞能量中心,當ROS過多時其內膜結構會受損,導致ATP產能下降,使修復反而延後。

-

免疫節奏被擾亂:熱敷會延長M1型巨噬細胞的活性期,抑制其轉為修復型(M2),這代表「破壞型發炎」的階段被拖長,身體無法進入重建階段。

因此,儘管熱敷能減輕緊繃感與暫時舒緩疼痛,若在「不適當的時間點」進行,將可能直接拖慢修復進程、加重發炎程度,甚至導致慢性疼痛與結締組織纖維化。

錯誤熱敷常見情境與副作用剖析

在臨床與運動場域中,最常見的熱敷錯誤來自於「忽略發炎期仍在活躍」。以下是幾種典型錯誤情境與背後的生理風險:

錯誤情境一:運動後拉傷立即熱敷

許多人習慣於拉傷後立即熱敷,認為可放鬆肌肉與減緩疼痛。但此時組織正處於微血管通透性上升、液體外滲活躍的階段,熱敷會使血管進一步擴張,導致更多血漿與細胞激素滲出,讓水腫範圍擴大,抑制氧氣交換與代謝廢物排出,進一步造成組織壓力增加與疼痛加劇。

錯誤情境二:誤將熱敷視為「化瘀」工具

坊間流傳「熱敷可化瘀」的說法,然而科學上瘀血本質為組織內部出血(hematoma)與發炎液滯留,需經由巨噬細胞的吞噬與清除機制來處理。熱敷在此時可能反而讓嗜中性球(neutrophils)與M1型巨噬細胞持續活化,延遲後續M2型巨噬細胞的轉換,進而妨礙組織再生。

錯誤情境三:水腫未退就泡熱水

局部腫脹明顯仍進行熱療,將導致淋巴回流受阻。組織間液累積過久,會引發細胞間壓力升高,並進一步觸發**纖維母細胞(fibroblasts)過度活化,產生膠原沉積,可能導致瘢痕化與活動受限。

為什麼建議72小時後進行熱敷

在傷後的72小時(第3天)左右,組織開始進入從「破壞」向「重建」的轉換期。這個關鍵時點的判斷,依據下列幾個生理指標:

✅ 巨噬細胞極化(Macrophage Polarization)

受傷初期,免疫系統動員的是M1型巨噬細胞,其功能包括吞噬壞死細胞、釋放發炎激素(如 TNF-α、IL-1、IL-6)來吸引更多免疫細胞加入。

進入72小時後,若組織內訊號改變(如 TGF-β 上升、ROS 水準穩定),M1型巨噬細胞會轉化為 M2型巨噬細胞,這是一種促修復型免疫細胞,會釋放 IL-10、IGF-1、TGF-β,啟動細胞增殖、膠原生成與血管新生。

這就是「修復期」的開始。而熱療的正向作用(如誘導 HSPs、穩定粒線體、提升血流),正是要配合這一時期才能發揮功能,否則反而會阻礙極化過程。

✅ 自由基(ROS)動態趨緩

在發炎初期,ROS 過量會造成細胞膜脂質過氧化(lipid peroxidation)與DNA損傷,抑制細胞再生。而當抗氧化系統(如 SOD、Catalase)逐步啟動、ROS 進入穩定狀態時,熱療才不會引爆新的氧化壓力。

✅ 膠原蛋白合成啟動

72小時後,成纖維細胞(fibroblasts)進入活躍狀態,開始合成膠原蛋白 I 與 III 型。此階段若配合熱療促進代謝與蛋白質合成訊號(例如 mTOR 活化),將顯著提升傷口張力與結構穩定性。

熱的敷核心生理效應

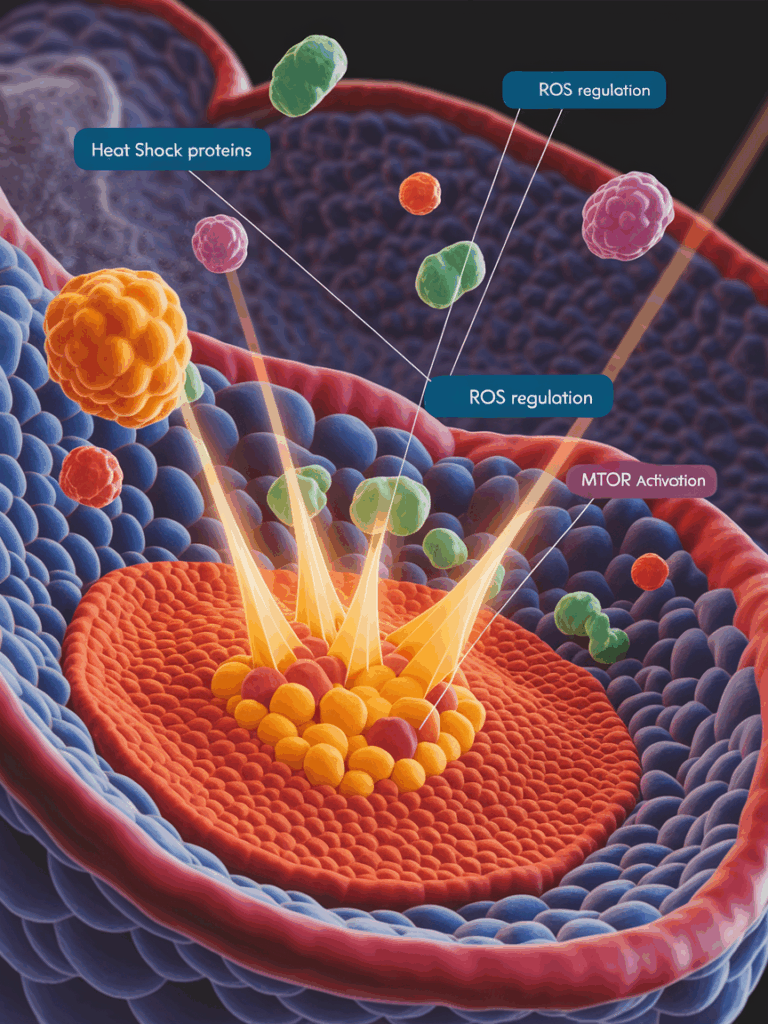

當我們在受傷後的適當時機(通常是72小時後)進行熱敷,例如熱敷或泡熱水澡,其實不只是「溫暖」表層組織,而是啟動了一連串細胞修復、抗壓、與代謝調節的反應。

以下是最核心的幾條生理效應與名詞機轉:

🔬 1. 熱休克蛋白(Heat Shock Proteins, 簡稱 HSPs)

▸ 它是什麼?

HSPs 是一類保護細胞的特殊蛋白質,當細胞遇到壓力(像是高溫、氧化、缺氧、外傷)時,會大量製造這些蛋白質來「救急」。

▸ 發生什麼事?

熱水刺激皮膚與深層組織後,會讓細胞內一個叫做 HSF-1(熱休克因子1) 的轉錄因子被激活。這個 HSF-1 就像總開關,會讓細胞開始大量產生 HSP70 與 HSP90 這兩種蛋白質。

▸ 幫助是什麼?

1. HSP70:幫助修補受損蛋白,防止蛋白錯誤折疊或聚集(這會導致細胞毒性)

2.HSP90:穩定細胞內重要訊號傳導蛋白(如 Akt、mTOR),確保修復過程進行順利

✅ 重點比喻:HSPs 就像細胞內的「緊急維修小隊」,受傷的蛋白、變形的粒線體,都能靠它們來穩定與修復。

🔬 2. 活性氧物種(Reactive Oxygen Species, 簡稱 ROS)

▸ 它是什麼?

ROS 是一種含氧的自由基,例如:

1.O₂⁻(超氧陰離子)

2.H₂O₂(過氧化氫)

3.OH(氫氧自由基)

正常代謝下會產生少量 ROS,對細胞來說是有用的訊號分子;但如果累積過多,就會攻擊細胞結構,導致「氧化壓力」,傷害DNA、蛋白質和粒線體。

▸ 發生什麼事?

熱療初期會短暫增加 ROS,但同時也會促進細胞啟動抗氧化系統。

SOD(超氧歧化酶):把 O₂⁻ 轉成 H₂O₂

Catalase(過氧化氫酶):把 H₂O₂ 變成水(H₂O)與氧氣(O₂)

GPx(穀胱甘肽過氧化物酶):消除脂質過氧化物,保護細胞膜

▸ 幫助是什麼?

抑制過多自由基累積,保護細胞與粒線體

幫助受傷組織在代謝壓力下繼續進行再生與能量供應

✅ 重點比喻:熱療就像「疫苗式刺激」產生短期ROS,讓細胞自我升級抗氧化防禦,提升修復力。

🔬 3. mTOR 路徑(mammalian Target of Rapamycin)

▸ 它是什麼?

mTOR 是細胞內一種掌管生長與修復的核心控制器,它能感應:

1.熱刺激

2.氨基酸(尤其是亮氨酸)

3.能量狀態

4.生長因子(例如IGF-1)

▸ 發生什麼事?

當我們受傷後72小時進行熱療,並配合蛋白質攝取與適度活動,就會刺激 mTOR 路徑啟動,進一步活化:

1.p70S6K:加速蛋白質合成2.

2.4E-BP1:解開轉譯抑制,讓細胞開始大量製造新蛋白

▸ 幫助是什麼?

-

重建肌肉纖維與結締組織

-

提升肌肉張力恢復與功能重建

-

減少肌肉流失與功能下降

✅ 重點比喻:mTOR 就像細胞內的「營建工程指揮官」,會決定什麼時候開始動工、蓋回被破壞的結構。

🔬 4. 自律神經調節(副交感神經活性)

▸ 它是什麼?

人體的自律神經分為「交感神經(戰鬥狀態)」與「副交感神經(休息恢復狀態)」。只有副交感神經主導時,身體才會真正進入修復。

▸ 發生什麼事?

熱水刺激皮膚的熱感受器與迷走神經,引發副交感神經系統活化。這會:

1.降低心率與血壓

2.減少腎上腺釋放的壓力荷爾蒙(如 cortisol)

3.增加夜間生長激素(GH)與褪黑激素分泌

▸ 幫助是什麼?

1.幫助身體進入更深層的睡眠(修復期)

2.改善焦慮、緊張與神經過度興奮導致的疼痛反應

✅ 重點比喻:副交感神經就像身體的「修復開關」,熱療是啟動這個開關的溫和按鈕。

熱敷或熱水療法的價值,不只是讓你感覺「放鬆」,而是透過一連串生理訊號,包括HSPs的保護、抗氧化系統的啟動、mTOR蛋白合成機轉、與副交感神經調節,來達成真正的修復、再生與功能恢復。

熱療與熱敷在實務中的應用方式

給教練與治療師的實用提醒

熱敷要發揮最佳效果,必須依照組織修復的節奏來進行,而不是感覺痠、緊、痛就熱敷。以下是根據科學與臨床經驗的操作建議:

🔸 熱療的適用時機:

1.建議在傷後第3天(約72小時)之後再介入熱療,此時發炎反應趨緩,M2型巨噬細胞主導修復。

2.若仍有明顯紅腫熱痛或活動受限,應延後熱療,先以冷敷控制發炎。

3.建議搭配以下條件使用:局部疼痛可控、水腫明顯減退、局部溫度接近常溫。

🔸 熱療操作方式:

1.局部熱敷:使用熱敷墊或熱毛巾,溫度40°C以內,每次10–15分鐘。

2.熱水浸泡(HWI):用於下肢或全身恢復,溫度38–40°C,時間10–20分鐘,注意補水與避免頭暈。

3.蒸氣浴 / 紅外線熱艙:用於全身放鬆與神經調節,建議每次不超過15分鐘。

🔸 熱療搭配策略:

1.營養補充:搭配蛋白質(20–30g)、高亮氨酸乳清,配合熱療提升mTOR蛋白質合成反應。

2.主動活動:熱療後進行伸展或低強度心肺活動(如健走、踩車)促進淋巴回流與代謝。

3.呼吸訓練與副交感調節:熱療後結合腹式呼吸、冥想等放鬆訓練,加強副交感神經活性。

✅ 怎麼做才安全有效?

📌 觀察時機:不要只看時間,需觀察是否已退紅腫、壓痛降低、關節活動明顯回復。

📌 控制劑量:熱療時間不宜過長,避免過熱導致疲勞與副交感抑制過度(如血壓過低、嗜睡)。

📌 與訓練周期整合:建議安排於恢復日、訓練後3–6小時、或睡前使用,避開高張力訓練後立即使用。

✅ 為什麼這樣做?

🔬 熱療啟動 HSP70/HSP90 機制,強化細胞穩定性、修復受損蛋白。

🔬 熱療可提升抗氧化酵素(SOD、Catalase)對抗ROS,減少細胞死亡與慢性炎症。

🔬 熱療搭配營養與主動活動,可進一步刺激 mTOR 路徑,加強蛋白質合成,重建肌肉與結締組織。

🔬 熱療提升副交感神經活性,有助於夜間恢復、情緒穩定與睡眠品質。

總結一句話:熱療不是為了舒服,而是為了促進修復。必須配合節奏與機轉,才能發揮最大效果。

結語:將科學轉化為修復力

熱敷的效果關鍵不在於「敷了多久、溫度多高」,而在於「有沒有用對時間,用對機轉」。

如果我們能依照組織修復節奏,在發炎收斂、細胞準備重建的時機進行熱療,不但能加速恢復,還能降低慢性化與再傷風險。

熱療會牽動多層次的反應,包括:

1.HSP 誘導 → 提高細胞耐壓性與修復能力

2.抗氧化系統活化 → 減少自由基累積

3.mTOR 啟動 → 強化蛋白質合成與結構重建

4.副交感神經提升 → 優化睡眠與神經修復

唯有了解這些 Know-Why,教練與治療師才能制定出真正有效的恢復策略,讓熱療從「民俗工具」升級為「運動醫學戰術」的一部分。

熱敷不是萬靈丹,而是科學條件下的助力。用對了,它能讓恢復快得更有效、更完整。